| 1.概要 |

|

|

中国広州に持ってきた受信機は日本無線(JRC)のNRD-535D。

インターネット上の情報では、1990年年末から1998年頃まで販売されていたようで、日本無線のアマチュア向け受信機としては最後のアナログ機のようだ。アナログ機とは言っても信号処理系だけの話で、VFOはDDSで制御(コントロール)関係はマイコンを使った設計になっている。

操作系がマイコン制御となり、1970年代のようにバリコンを減速機を介してダイヤルで動かすという様なことは無い。電気回路だけで無く、人が操作するインターフェイスも電子化されている。

筐体やフロントパネル、各スイッチ類などの作りはしっかりしていて、操作感も良く、作りの良さを感じる。 |

| |

|

| 2.電源 |

|

|

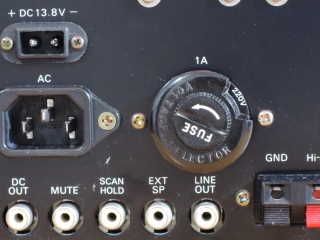

電源はDC12~16V(標準13.8V)、又は交流電源を使用する。交流電源の電圧は背面のFUSEフォルダーの設定で、100/120/220/240Vに対応している。

念のためAC電圧を確認して220Vに設定した。

本体正面から見て右奥の角に扁平なトランスが実装されている。

この部分は非常に発熱するので、このトランスの裏、本体背面の左端は厚い金属の放熱板になっている。ラックなどに収納する場合には通気に注意した方が良さそうだ。

なお、AC電源を外すと本体設定は保持される(保持期間不明)が、時計はリセットされてしまうので、タイマーを使った運用では注意が必要。

|

| |

|

| 3.内部 |

|

|

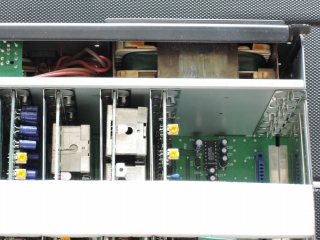

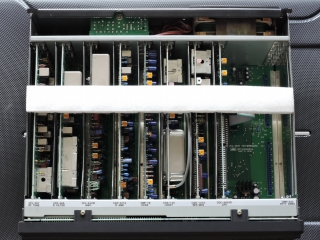

回路はマザーボードへのプラグイン方式で実装されている。

信号は正面から見て左から右へ流れ、右端にDDSとCPUを配置。ディスクリート部品を中心としたアナログ回路で各種の混信除去など大の機能を実装しており、電源部と併せて限られた筐体にかなりぎっしり詰め込まれている。

縦に実装された各ユニット基板とトップカバーの間には発砲ウレタンのスペーサーが入っており、振動にも強そうな構造。

各基板の上部にはテストポイントと調整の半固定VR等が配置されているが、このままではそれ以外に動作中の回路に触れる事が難しい。異常発生時の故障箇所発見等は難儀しそうだ。

|

| |

|

| 4.定格 |

|

|

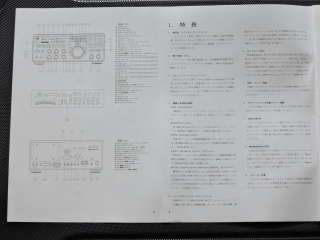

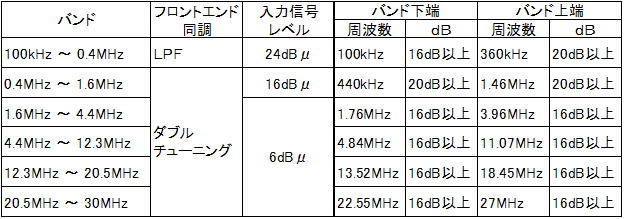

取扱説明書より

1.受信周波数範囲 0.1~30MHz

2.受信電波形式 RTTY、CW、SSB(LSB/USB)、AM、FM、FAX

3.周波数安定度 電源ON5分後から60分まで±10ppm以下。その後、1時間当たり±2ppm以下

4.最小可変周波数 1Hz

5.選択度 NARR:3kHz以下、INTER:6kHz以下、WIDE:10kHz以下 /各60dB

6.感度(AM) S/N:10dB、バンド幅:INTER、変調:400Hz、30%

0.1~0.5MHz 24dBμ

0.5~1.6MHz 16dBμ

1.6~30MHz 6dBμ

7.受信機構成 トリプルスーパーヘテロダイン(FMはダブルスーパーヘテロダイン)

第1IF 70.455MHz

第2IF 455kHz

第3IF 97kHz(FMを除く) |

| |

|

| 5.実測感度 |

|

|

中国に持って行ってから受信性能に大きな問題が見つかっても対応が難しいので、AM受信感度についての確認を行った。

スピーカー端子を8Ωの抵抗で終端し、抵抗両端の電圧を測定する。AC電圧計が無いので、テスターの交流電圧計とdBメモリを使って簡易的に測定する。また、信号音を聞きながら作業した方がやりやすいので受信機のRECORD端子から外部アンプ・スピーカーに接続してモニターする。

SSGからAMで400Hz、30%の変調を掛け、各周波数毎に定格の受信信号強度にレベルを調整した信号をアンテナ端子から入力し、。その状態でテスターの指針が適当な値を示すようにAF

GAINを調整し、変調を切った時との電圧の変化をdBメモリで読み取った。

テスターは最高感度のAC3V設定でやっと測定できる。dBメモリでは-5dBから+11dBまでが1dB単位のメモリ。-5+dBの下は-10dBとなる。1dB単位で読めるのは最大で16dBとなる。

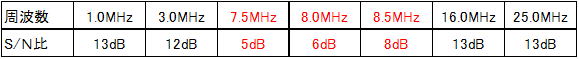

測定結果は下表の通りで、どのバンド、周波数域でも定格の受信感度は確保できていそうだ。

同様の測定方法にて各周波数に於いて,入力信号レベルを0dBμとしたときの400Hz、30%変調AM波でのS/N比は以下の通り。4.4MHzから12.3MHzを受け持つバンドの感度が他よりも悪いという結果になった。

特定のバンドで感度が落ちると言うことであればRF TUNEの当該バンドに関するダイオードスイッチの劣化やダブルチューニングの調整ズレだろうか。日本滞在の時間が限られ、問題となるような大きな差では無いので、いつか海外勤務から日本に戻ってから確認する事とした。

周波数を変更しながら感度(S/N比)を測定して感じたのは周波数の正確さ。SSGの周波数をNRD-535Dのテンキーで入力すればメインダイヤルでの周波数微調整はまったくと言って良いくらい必要なかった。 |

| |

|

| 6.混信除去機能 |

|

|

NRD-535Dには各種の混信除去機能が装備されている。AM放送の受信では通常、BAND WITHをWIDE(帯域10kHzフィルター)でTONEを高域を一番絞った設定として折り、その状態からの使用感は以下の通り。。

1.ノイズ ブランカ(NB)

幸い、ノイズに悩むことも無く、今のところ使用機会が無い。

2.ノッチ フィルター(NOTCH)

本来の目的と異なるが、AM放送を聞いている際にノイズ低減効果がある。

3.パス バンド シフト(PBS)

混信があるときに効果的。

4.バンド ワイズ コントロール(BWC)

雑音や混信のあるときに使用。AF帯域が狭くなるので音質との兼ね合いで調整。

5.同期検波(ECSS)

確かにノイズや混信の除去に効果的であるが、音質が悪くなるので放送の受信には殆ど使用しない。 |

| |

|

| 7.操作性 |

|

|

メインダイヤルは比較的軽い感触だが、外周を指で弾いて回しても1周も回らない程度の適度の重さ。

0.1から30MHzの間をシームレスに受信する使用のため、人の操作に関してバンドの切り替えは存在しない。大きく周波数を変える場合はテンキーで周波数を打ち込み、移動する。

OFF→FIRST→SLOWモードの順で繰り返し切り替えることの出来るAGCと、NARR→INTER→WIDE→AUXの順で繰り返し切り替わるBAND

WIDTHは受信モード(電波形式)毎に設定できず、非常に不便。

CWのアマチュア無線から放送の受信へ切り替えるには周波数だけで無く、AGCやフィルターの切り替えも必要だ。

時計とタイマーが付いているのは便利。目的局の周波数と放送時間に合わせてセットしておけば聞き逃しも防ぐことが出来る。周波数の精度と安定度が高いので、AM放送を聞く分には電源ON直後からの周波数ドリフトは全く無視できる。 |

| |

|

| 7.セットアップ |

|

|

NRD-535や他のJRC製受信機に関して、インターネット上では受信音が良くないとの評がみられたので、DIAMOND ANTENNA社の外付けスピーカー、P1010を使用している。

NRD-535Dトップカバーに付いているスピーカーで聞いた最初の受信音は「特に悪く無い」という印象。これまでアマチュア無線の通信機の受信音を聞き慣れた耳には良くも無いが悪くも無い音だ。P1010を使うとスピーカーの特性と、正面を向くという事で更に聞きやすい。NRD-535DのTONEは高音を一番絞った状態にし、P1010のNOISE

FILTERをONにしているが、P1010のNOISE FILTERを入れても音質に変化は感じられない。スピーカーと並列に33μFの電解コンデンサが接続されるだけなので、高域周波数特性を低下させるのでは無く、車用途などでスピーカーケーブルに上重してきたスパイク性の異常電圧をバイパスするものかもしれない。

既に日本ではNVA-319を入手済みなので、次回帰国の際に持参する。 |